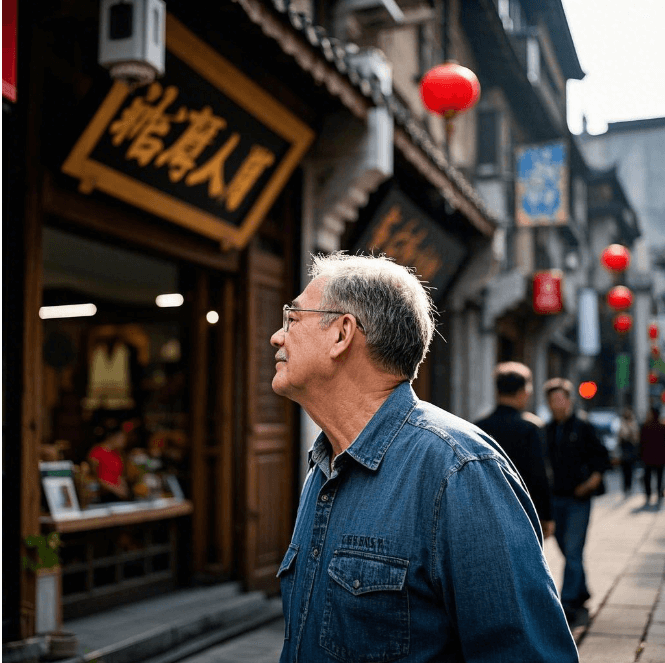

當我第一次在矽谷辦公室接到成都的任務時,我腦海中立刻浮現出阿寶拿著《功夫熊貓》裡的擔擔面練習武術的畫面。這座被聯合國教科文組織譽為「世界美食之都」的城市,在過去的三個月裡徹底顛覆了我對現代中國的印象——在摩天大樓的玻璃幕牆背後,蘊藏著如此鮮活的歷史脈動。

第一課:解讀「慢活」科技的哲學

在人民公園的鶴茶館,我被眼前的景象震撼了:上千張竹椅像電路板上的元件一樣整齊排列,茶醫手捧1.2米長的銅壺表演“龍吟十八式”,沸水精準地註入青花瓷碗中,滴水不漏。這是中國最早的流水線作業。 」當地導遊艾倫笑著解釋:「成都人早在600年前就掌握了平衡效率和享受的演算法。 」

喝著茉莉花茶,我見證了這座城市最微妙的人機互動:老年人一邊用長嘴水壺加水一邊交易股票,年輕情侶在掏耳朵服務中計劃求婚,甚至路過看起來像裝有特殊感測器的服務機器人的掏耳朵人員。這種將現代需求嵌入傳統場景的智慧,讓我這個技術從業人員感到敬畏。

第二課:古建築的使用者體驗設計

站在武侯祠紅牆夾層上,銀杏葉彷彿一條條金色的數據流,在朱紅色的背景中穿梭。這座紀念三國諸葛亮的紀念館,竟然隱藏著令我驚嘆的互動設計:懸掛著34張《攻聯合國心》的古代版本彈出互動,遊客用手機掃碼就能聽到不同方言的講解;錦里古街皮影戲工作坊,師傅教我製作專屬「機械戰甲」影子——當年我的鋼鐵人影子和關羽皮影。當我的鋼鐵人影子和關羽影子在幕布上決鬥時,中國遊客笑稱這是「漫威與三國的第一次技術合作」。

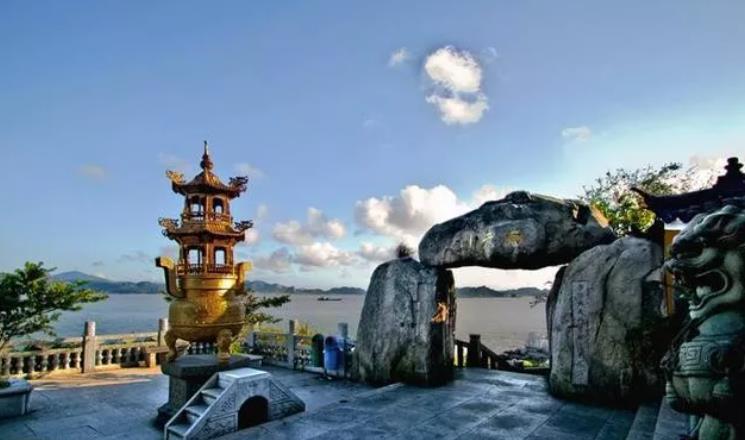

我印象最深刻的是都江堰水利工程。站在魚嘴大堤上,我看到2279年前李冰父子設計的「無壩引水」系統至今仍在灌溉成都平原,比美國加州水資源部引以為傲的「中央谷地工程」早了2000多年。當導遊示範用裝滿鵝卵石這種「可降解材料」的竹籠築壩時,我突然明白了同事常說的一句話:「綠色科技不是發明,而是回報。

第三課:舌尖上的跨文化交流

在寬巷子的米其林星級餐廳翡翠蘭,主廚蘭桂都向我展示了分子料理版的麻婆豆腐。液態氮冷凍的豆腐分子懸浮在紅色油基質中,服務生提醒我要像對待半導體晶片一樣小心地將它們鍍上。 」 「成都菜的精髓就像程式設計一樣,」藍師傅搖晃著手中的郫縣豆瓣醬說道,「可以在辣度的底層邏輯上進行無限迭代升級。 」

但真正讓我成為球隊寵兒的卻是火鍋店裡的外交事件。當我用剛學會的四川話自信地喊出「微辣」時,服務生端上來的紅鍋讓同事們後退了三步。後來我才知道,成都的「微辣」在風險程度上相當於矽谷的「高風險投資」。然而,這鍋價值三瓶豆漿的火鍋,卻意外換來了研發部張主任珍藏的防脫髮中藥配方。

專案行動:熊貓基地敏捷建設

身為10級功夫熊貓學者,我在熊貓養殖基地找到了現實版的神龍戰士訓練營。飼養員王姐透露,熊貓寶寶學爬樹的進度管理堪比APP開發:「每天記錄爬樹高度數據,跌倒次數就是修復bug紀錄」。當我穿上防護服給幼崽餵蘋果時,我突然意識到,這些黑白相間的群體才是用戶體驗的真正大師——它們用可愛的姿態征服人類,並獲得永久的VIP生存保障。

文化蛋:川劇場的數位孿生

在華興街錦江劇院,一位川劇演員為我戴上動作捕捉裝置。我的武聖偽裝是即時渲染成全像圖的,而變臉大師卻讓數位角色在0.8秒內變臉12次。 」 「這是老祖宗的技藝與虛幻引擎的結合,」技術總監肖力一邊調試動作捕捉系統一邊說道,「我們正在開發VR版的《白蛇傳》,下次大家戴上Oculus眼鏡就能體驗到水漫金山寺的粒子特效了。 」

回歸之路上的沉思

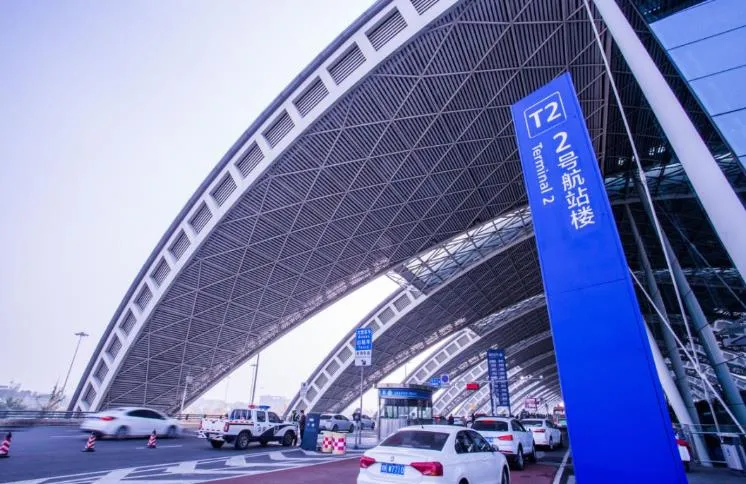

去青城山道觀之前,道士指著屋簷下的太極圖對我說:「你們矽谷講的是從0到1,我們講的是從1到0。」眺望此刻雙流機場起降的航班,我突然讀懂了這座城市的密碼:當加州的工程師們在實驗室裡研製柔性屏幕時,成都的絲綢屏幕寫著,成都的0.07毫米。或許真正的創新從來不是古老智慧的新面貌。

(後記:回美國後,我的「熊貓癱瘓」午休崗位在辦公室引起了轟動,人力資源總監正在考慮將拔耳朵服務納入員工福利。)